Примерно 45% от общего числа валовой продукции в России отводится животноводству, порядка 75% – составляет производственный фонд и около 70% – трудовой ресурс.

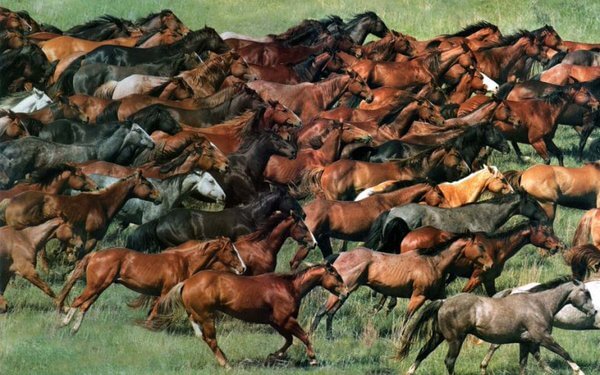

Так выглядит картинка сельского хозяйства, из которой видно, что основной отраслью считается именно животноводство, история развития которого началась примерно в XII тысячелетии до новой эры.

Содержание

Из каких отраслей состоит современное животноводство России и критерии их производительности

Основными направлениями российского животноводства считаются:

- Скотоводство. Самая внушительная отрасль в животноводстве России, как, впрочем, и во всем мире. Продуктивность ее развития напрямую связана с кормовой базой региона, в котором ее используют. Именно скотоводство обеспечивает большую часть валовой продукции, поэтому ему следует уделять должное внимание в плане финансирования, внедрения инновационных технологий, содержания, разведения новых пород и кормления.

- Свиноводство. Эта отрасль сильно развита в тех регионах, где преобладает земледельческая деятельность – зерновая, свекольная, картофельная и так далее. В основу кормовой базы свиноводства могут входить и отходы пищевой промышленности либо общественного питания, это качается тех регионов РФ, где земледельческая деятельность не очень развита.

- Овцеводство. Эта отрасль животноводства особенно популярна в степных регионах, засушливых или горных. Здесь овцеводство относится к профильной ветви хозяйства.

- Птицеводство. Эффективность развития этой отрасли зависит от полноценного и достаточного снабжения птицы кормовой базой, основой которой считается фуражное зерно. Птицеводство развито в основном в зерновых регионах, хотя при должном снабжении, макроклимате и условиях содержания может существовать в любом другом.

- Оленеводство. Относится к специализированной отрасли. В России считается популярной, но не в каждом регионе может эффективно существовать и развиваться.

- Коневодство. Особенно популярна отрасль в северных регионах, на Урале, Сибири.

- Пчеловодство. Не в каждом регионе страны используется. Для эффективного развития пчелам требуется соответствующий климат, условия содержания и уход. Очень часто пчеловодством занимаются частники и фермеры.

Как начиналось развитие животноводства

Считается, что первые случаи одомашнивания диких животных осуществлялось очень давно.

В неолите данный вид деятельности получил особое развитие.

Это смогли доказать археологи благодаря найденным доказательствам.

О периоде одомашнивания историки судят по найденным раскопкам пребывания первобытного человека.

Они доказывают, что начало развития животноводства началось в период неолита.

В эпоху палеолита чтобы прожить и полноценно питаться, человеку нужно было охотиться, рыбачить, собирать съедобную растительность.

В мезолите для удобства в охоте люди одомашнили собак. Чуть позже (в мезолите) этой участи подверглись свиньи, КРС. А спустя еще некоторое время домашними стали и лошади.

Процесс одомашнивания диких животных

Процесс развития мирового животноводства происходил неравномерно.

Первые очаги зафиксированы в странах Ближнего Востока.

Чуть позднее эта деятельность распространилась и в другие страны мира включая Европу.

Поняв биологию диких животных, человечество начало интенсивно заботиться о приручении, сначала взрослых особей держали в неволе.

Но самым действенным методом имбридинга стало приручение маленьких животных, которые после вырастания привыкали к нему, не боялись его и не убегали в отличие от взрослых.

Решающим смыслом одомашнивания стала их польза для жизнедеятельности человечества. Находясь поблизости с людьми, животные постепенно теряли природные рефлексы.

Их место занимали вновь приобретенные, это привело к тому, что когда-то дикие и неуправляемые особи меняли свое поведение и характер. Со временем у них начали появляться признаки, которые существенно выделялись от диких родичей.

Появление новых пород, как это происходило

Спустя века, под воздействием искусственного отбора человеку удалось, в теперь ужу домашних животных, культивировать полезные признаки.

Так начинало свое формирование животноводство.

История развития новых пород также происходила на этом этапе.

И чем выше осуществлялась племенная работа, тем больше одомашненные животные выделялись от своих диких сородичей. Чем ближе находились они к человеку, тем быстрее и качественнее происходили перемены в их нраве и организме.

Домашние особи были больше по размеру, чем дикие. Пропорции фигуры тоже претерпели изменения. В них менялись:

- Волосяной покров

- Иммунитет понижался в отношении окружающей среды

- Кости становились менее прочными

- Вес и объем головного мозга уменьшались

- Менялась нервная система животного

- Органы слуха становились менее развитыми

Но зато очень сильно возрастала шерстяная, яичная, молочная, мясная продуктивность.

Выдающиеся ученные, внесшие свою лепту в формирование скотоводства

Зоотехния – наука о выращивании, содержании, питании и рациональном использовании скотоводства. Начала свое развитие еще в XVIII веке. Много российских профессоров от начала ее формирования и по сегодняшний день трудятся на благо продуктивности скотоводства, как ведущей отрасли аграрного хозяйства.

Левшин В. А.

Последняя четверть XVIII века и начало XIX для Левшина Василия Алексеевича были знаменательными моментами признания и славы.

Его имя было известно чуть ли каждому аграрию России.

Ученый давал четкие инструкции, как содержать, разводить, кормить и ухаживать за сельским скотом, особенно в отношении молодняка.

Немало внимания и сил было потрачено на выведение тонкорунного овцеводства.

Шерсть этих животных должна была обеспечить качественным сырьем (шерстью) суконные фабрики страны, избавив ее от необходимости закупки за ее пределами.

В то время Россия испытывала катастрофическую нехватку кормов для скота и Левшин предложил как альтернативу – ввести травосеяние для дополнительной подкормки и для заготовки качественного сена на зиму.

Ливанов М. Е.

Считается первым российским профессором, принимавшим активное участие в формировании скотоводства. Он, совместно, с профессором Афониным М. И. создал первую на Руси земледельческую школу.

Ливанов писал в своих работах, что для совершенствования скотоводства ведущую роль играет процесс отбора лучшего поголовья, а для его нормального развития и продуктивности – улучшенное питание и соответствующие условия содержания. Ученых изучал пути увеличения жирномолочных качеств у молочных пород.

Чернопятов И. Н.

Считался страстным приверженцем улучшения КРС без скрещивания местных пород скота с иностранными. Он полагал, что в том, хозяйстве, где есть хорошие условия для содержания, должный уход и правильно подобранная кормовая база, можно улучшить имеющиеся породы скота путем спаривания с такими же, отечественными с иных хозяйств.

Иванов М. Ф.

Физик и биолог по профессии всю жизнь посвятил птицеводству, овцеводству и свиноводству.

На практике использовал и внедрял опыт и лучшие достижения животноводов-практиков.

Изучил состояние скотоводства разных губерний в дореволюционной России.

Избирался в качестве эксперта на всевозможных животноводческих выставках.

В послереволюционные годы ученый принимал самое активное участие над восстановлением племенного скота в неокрепшем Советском государстве. По личному заданию Ленина ими было создано не одно племенное хозяйство. Часто выезжал зарубеж для закупки племенного скота.

Иванов разработал собственные технологии выведения новых пород. Пришел к заключению, что характер кормовой базы, как и само кормление, оказывает огромное воздействие на производительность, внешнюю и внутреннюю организацию животных. Воспользовавшись своей же методикой, сумел вывести высокопродуктивный вид тонкорунной овцы – Асканийский Меринос.

Редькин А. П.

Солидный профессори ученый-практик Тимирязевской академии вместе с местными аграриями вывели высокопродуктивные племена свиней: Каликинскую и Муромскую.

Штейман С. И.

Этого ученого тоже помнит история. Животноводство в России – ведущая ветвь сельского хозяйства, поэтому Станислав Иванович сумел внести в ее развитие свою лепту. Он при взаимодействии животноводческих коллективов сумел вывести высокопродуктивную породу КРС – корову Гроза, которая давала лучшие надои молока в те годы.

Всю плеяду славных российских ученых, создававших зоотехническую науку в России, перечислить в одном материале очень трудно.

Мы можем по праву гордиться их успехами.

И сегодня многие передовики скотоводческих хозяйств продолжают расширять список достижений российского животноводства.

Важнейшими рекордами в развитии отечественного скотоводства считаются 50 совершенно новых высокопродуктивных видов животных.

Из них – 8 КРС, 10 – свиней, 12 – лошадей и 20 – овец.

Сегодня сельское хозяйство старается не сбрасывать обороты по выведению новых пород, несмотря на экономические трудности, пусть немногого, но кое-чего удается доиться.

Благодаря внедрению новых передовых технологий, используя рекомендации и опыт вышеперечисленных ученых аграрии повышают поголовье. Малый бизнес также заинтересован в модернизации данной отрасли, что немаловажно для развития животноводства. Многие проблемы остаются нерешенными, но и их стараются решать на уровне государства.

На видео представлены все породы коров:

Раньше каждый человек знал как ухаживать, растить скот. С переселением в города люди утратили эти умения. Важно создавать условия, чтобы люди жили в своих частных домах. Тогда будет развиваться малый бизнес с более качественной продукцией.

Без сельского хозяйства ни куда, жаль что сейчас вымирают сёла не смотря на то, что народ кушать меньше не стал, это очень печально, что некоторые люди в сёлах живут за чертой бедности. Породу коровы “гроза” я ни где не видела.

Животноводство в нашей стране вещь затратная. Это в Аргентине коровы круглый год пасутся на свежей траве. А у нас лето всего три месяца. Каких затрат стоит заготовка кормов, попробуй-ка составь конкуренцию.

Скрещивание и получение новых пород животных очень увлекательно, так как никто и никогда не предполагает, какой результат получится, проводятся опыты, уже вывели много хороших пород.

Любопытно, существует такое мнение, что чем крупнее животное, тем затратнее ухаживать за ним и тем ниже себестоимость. Допустим, овцу легче содержать, чем корову фермеру в большом количестве. Так ли это?